Entretien avec François Szabowski, plasticien

Le romancier François Szabowski s’entretient avec nous de son travail de plasticien, qu’il mène parallèlement à son oeuvre romanesque.

Ton travail sur ces puzzles, en reprenant des photographies commerciales un peu plates, me fait penser à Andy Warhol, qui « transfigurait le banal » en prenant un objet quotidien. On se souvient notamment de ses portraits de Marilyn Monroe. Est-ce une de tes influences ?

D’une certaine façon, oui, on peut dire que Marilyn Monroe et un cheval de Camargue galopant fougueusement dans les marais sont une seule et même façon de rendre compte de la société de notre temps. Et aussi une même image de la beauté, de la perfection plastique. Mais j’ai grandi en région, et je n’ai jamais vu le travail de ce Warhol.

Dirigeons-nous alors vers la littérature : es-tu un lecteur de Pérec, qui était un grand amateur de puzzles ?

Non, je ne connais pas ses livres. En revanche, j’ai entendu parler effectivement de sa passion pour les puzzles, qui m’a été plus d’une fois évoquée par les passionnés, que je croisais sur les salons et autres lieux de rassemblement des amateurs de puzzles. Mais je dois dire que, de ce qu’on m’en a dit, la démarche de Pérec est très étrangère à la mienne.

Pourquoi ?

Parce que, apparemment, indépendamment de son travail littéraire, Pérec s’intéressait vraiment au puzzle, en tant que loisir, et prenait un réel plaisir – un peu pervers à mon sens – à cette activité, qui consiste à utiliser son cerveau pour reconstituer des images préexistantes, qu’on a artificiellement décomposées.

Tu trouves cela pervers ?

Oui, ou en tous cas très étrange : puisqu’on a déjà l’image sur la boîte, à quoi sert-il de la mettre en pièces pour la reconstituer ensuite ? C’est comme si ma chambre était déjà rangée, et qu’on me demandait de mettre toutes mes affaires par terre pour les ranger à nouveau…

Tu n’as jamais fait de puzzles quand tu étais enfant ?

Non. Je me suis toujours dit qu’il y avait peut-être autre chose à faire. Même faire du sport paraissait plus intéressant. Je dois avouer aussi – peut-être tout vient-il de là – que… je n’y arrive pas. Je suis (j’ai toujours été) incapable de faire un puzzle. Même sur les tout petits, je panique. De ce point de vue, je suis un très bon compagnon de jeu pour les enfants : je ne fais pas semblant. Je peine, moi aussi.

Comment as-tu donc procédé pour ce travail ?

À de très rares exceptions près (pour les puzzles de moins de 50 pièces, que j’arrive à faire seul), ce n’est pas moi qui ai réalisé ces puzzles. J’utilise une armée souterraine de « ghost puzzlers », qui, pour des raisons que par pudeur je ne veux pas chercher à sonder, se livrent très volontiers à ce travail, la plupart du temps sans autre salaire que celui de mes plus sincères encouragements. Le monde des amateurs de puzzles est en effet un vivier de traumas, de douleurs tues, de cœurs blessés, qui est heureux, tout en alimentant son vice, de pouvoir se réintégrer au tissu social en participant à l’élaboration d’une œuvre d’art. C’est donc aussi pour moi, tout autant qu’une démarche artistique, une façon d’agir concrètement dans la société au profit de ceux qui souffrent.

Si ce n’est pas toi qui réalises les puzzles, à quel niveau interviens-tu dans la production de l’œuvre ?

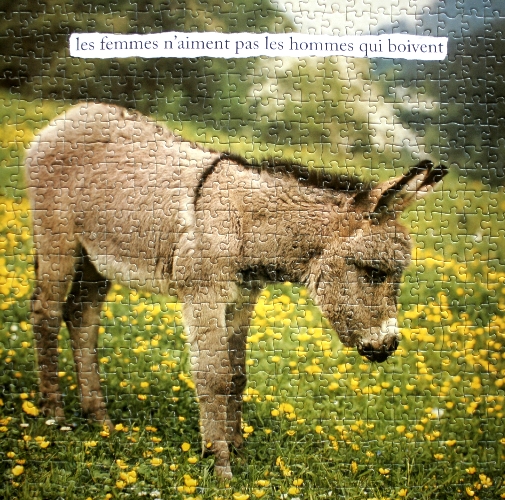

C’est moi bien entendu, tout d’abord, qui les choisis, dans les brocantes, institutions caritatives du type Emmaüs, magasins spécialisés, ou à l’occasion de décès, quand la famille endeuillée remise sur les trottoirs les vestiges de la vie de l’aïeul, qu’elle a besoin d’oublier pour se reconstruire dans la sérénité. Je les transmets ensuite à mon équipe de « ghost puzzlers », et une fois les puzzles assemblés par leurs soins, je les encolle et les fixe sur un grand morceau de carton rigide, ou plus rarement une planche de bois. Je préfère en effet utiliser le carton – du carton d’emballage (emballer pour ensuite déballer, n’est-ce pas là encore une chose étrange ?) – que je récupère dans la rue au gré de mes rondes nocturnes, parce que, étant gratuit, il est meilleur marché et évite ainsi de peser sur mon budget. J’élabore ensuite intellectuellement la légende la mieux à même de nommer la réalité morale que l’image du puzzle donne à voir, je l’imprime à l’encre noire sur une feuille au moyen d’un micro-ordinateur et d’une imprimante, je découpe la phrase en déchirant délicatement le papier, puis je la colle à même le puzzle.

Tu m’as dit que tu n’avais conservé qu’une partie seulement de ton travail. Que sont devenus les autres puzzles ?

La disparition d’une partie des puzzles (un tiers environ) est liée à la façon dont j’envisage mon travail. En effet, à l’issue du processus de production dont je viens de parler, l’œuvre est certes réalisée, mais elle n’est pas encore à mon sens tout à fait parvenue au bout de son parcours. Une œuvre pour moi n’a pas de sens si elle n’est pas communiquée au public, et c’est pourquoi, dans un second temps, je l’extrais de la tour d’ivoire de mon atelier pour la réinsérer dans le monde, en la déposant (l’exposant) dans les rues de Paris, de façon à mettre en contact ma pensée avec mes contemporains, et leur faire profiter, au gré de leurs déambulations, du caractère édifiant de mes considérations morales, et les amener, peut-être ?, en toute simplicité, à voir et comprendre le monde autrement. Dans ces cas-là, de même que quand l’œuvre est vendue à un collectionneur, je prends au préalable une photographie de l’œuvre pour en garder la trace, et prolonger quelque peu sa vie spirituelle – mes puzzles ainsi « donnés au monde » sont malheureusement, le plus souvent (mes séances de guet ont pu le confirmer), avalés sans ménagement le matin suivant par la broyeuse des camions-poubelle. Suite à des plaintes de la mairie, j’ai d’ailleurs été contraint par la suite de conserver la plupart de mes œuvres, me coupant ainsi de mon public. J’ai donc eu recours, pour la diffusion de mon œuvre et de ma vision du monde, à internet, qui offre plus de souplesse.

Tu parlais à l’instant de considérations morales. Tes puzzles sont accompagnés effectivement de dictons, proverbes, aphorismes. Fais-tu vraiment œuvre de moraliste ? Ou es-tu seulement dans l’ironie ?

Je répondrai d’abord à la dernière question, à propos de l’ironie. On m’a déjà posé cette question, et j’avoue que cela me peine beaucoup, car il n’y a pas d’ironie dans mon travail. L’impression que mon propos pourrait être ironique vient sans doute, d’une part, du décalage entre le mode de représentation qui est celui de notre génération, et celui des puzzles que j’ai choisis, qui peuvent sembler appartenir à une époque révolue – et donc, ridicules. Et, d’autre part, du fait que ces puzzles souvent appartiennent aussi au mode de représentation propre à une autre catégorie socioculturelle que celle de mon public parisien. Mais il n’y a pas pour moi de différence notable (j’en parlais tout à l’heure à propos d’Andy Warhol) entre l’image de Marilyn Monroe et celle d’un cheval de Camargue, ou, pour prendre d’autres exemples, entre un cheval de Camargue, les peintures rupestres, les vitraux d’églises, les Amants de l’Hôtel de Ville et Johnny Hallyday. L’une n’est pas plus « noble », ou plus ridicule que l’autre. Elles sont, les unes comme les autres, une image que nous donnons de notre monde, à un moment de son évolution. Il n’y a pour moi pas d’ironie là-dedans.

Tu mets donc les peintures rupestres, les vitraux d’églises, et les puzzles sur le même plan ?

Oui. Ce qui m’intéresse dans ces puzzles, en rapport justement à d’autres traces de sa culture que l’homme a pu laisser dans l’histoire, comme les peintures rupestres ou les vitraux d’églises, c’est ce que ce choix d’images qui a été fait pour réaliser ces puzzles nous dit sur notre monde, notre civilisation. J’imagine la perplexité des historiens du futur, s’ils n’avaient plus comme seule trace de notre temps que cet ensemble de puzzles… Comment les déchiffrer ? Les peintures rupestres n’auraient-elles pas été, et ne seraient-elles pas plus faciles à déchiffrer si elles comportaient une légende ? Je ne reproche rien aux hommes préhistoriques, car ils ne savaient pas écrire. Mais nous, nous savons le faire ! Ce qu’il me fallait faire, c’était transformer ces images en « imagiers », c’est-à-dire associer un mot, une légende, à ces images, pour les rendre intelligibles.

Tu n’as pas vraiment répondu à ma première question, sur les moralistes…

En fait, la raison d’être de mon travail, à travers cette série de puzzles, est double : proposer un tableau philosophico-moral de notre temps, destiné à venir en aide aux futurs historiens, mais, surtout, nous permettre à nous, à la façon des imagiers pour les enfants, de prendre conscience du monde qui nous entoure, du monde dans lequel nous vivons. En ce sens, oui, on peut donc dire sans doute que je fais œuvre de « moraliste », et ce d’autant plus que mon attitude est avant tout descriptive : je ne construis pas de discours démonstratif, ou prescriptif, en présentant ma vision des choses comme devant faire autorité. Je n’assène pas de vérité, et laisse le public largement responsable du parcours du sens.

Tes photogrammes* participent-ils de la même démarche ?

La démarche, intellectuellement, est semblable, dans le sens où il s’agit pour moi de mettre à jour, au milieu du pullulement d’images et de sens que représente un film de cinéma d’une heure et demie, celles qui touchent au plus juste de ce que peut être l’esprit de notre temps. À l’instar du travail sur les puzzles, mon travail consiste à décortiquer, décomposer ce flux, en le figeant à un moment de son passage devant nous. Un film étant en effet constitué de 90 minutes d’images animées, et chaque seconde de 24 images fixes, une énorme quantité d’informations sont perçues en tant que flux, et passent donc inaperçues à nos yeux. Le cinéma, à l’instar du puzzle, est un art populaire, et il est un très bon marqueur, à mon sens, de l’esprit d’une époque. Mais ces phrases, dans mes photogrammes, révèlent aussi parfois des creux, des failles, au sein desquelles se glisse un sens – profond – qui échappe à ses auteurs, et qui est peut-être tout simplement l’œuvre du cosmos.

Techniquement, la démarche est en revanche différente, puisque ce n’est pas toi qui choisis le texte qu’on trouve en bas de l’image ? Il s’agit à chaque fois du sous-titrage original du film ?

Tout à fait. Ce sont les sous-titrages originaux, que je saisis, un peu à la manière de Doisneau – qui est un artiste à qui j’ai eu accès dans mon enfance, à travers les reproductions de ses clichés que je trouvais dans les rayons du supermarché où nous allions faire les courses avec mes parents – à ce moment où la conjonction de différents éléments (lumière, personnages, environnement) hurle une vérité à la face du monde.

Comment procèdes-tu ? Es-tu, à la manière de Doisneau, un passant patient, qui glane les images au gré de ses déambulations ? En d’autres termes, est-ce tandis que tu es en train de regarder un film pour ton propre loisir, qu’un photogramme t’apparaît et que tu l’isoles, ou bien est-ce un travail en tant que tel ?

Non. Ce n’est pas un loisir. À vrai dire, je ne regarde pas de films. Je n’ai pas le temps. L’écriture de littérature et l’art plastique sur puzzle sont des activités éreintantes spirituellement autant que physiquement, fortement consommatrices en énergie vitale, et qui grèvent mon emploi du temps. En-dehors de mon travail sur ces photogrammes, je ne regarde que des séries allemandes, quand je vais voir mes parents à la maison de retraite, parce que je sais que ça leur fait plaisir. Il ne s’agit donc pas chez moi d’un travail de cueillette, de glanage, que je ferais au cours de promenades, mais plutôt d’un travail de chercheur, d’archéologue. Je fouille. Je suis obsédé par le sens. Je veux comprendre ce qui se passe.

Tu fouilles donc les films comme on creuse la terre ?

Exactement. Mes fouilles ont lieu en bibliothèque, où je visionne scrupuleusement les films, minute par minute, le son coupé, à la recherche de photogrammes. Puis, quand un photogramme m’apparaît, je note le timecode de l’image, et j’emprunte le document. Cela n’a pas toujours été aisé, car je me suis heurté au début à l’incompréhension des bibliothécaires, qui tenaient absolument à me rappeler que des casques étaient à notre disposition et ne comprenaient pas ma démarche. Mais ceux-ci me connaissent maintenant, et je peux travailler en paix, sans être interrompu. C’est ensuite que se déroule la phase la plus difficile, mais aussi la plus enrichissante de mon travail, qui repose sur des considérations à la fois techniques et politiques

C’est-à-dire ?

Des considérations techniques, parce que je ne dispose pas moi-même d’un équipement adéquat pour réaliser de bons clichés de ces photogrammes. La capture d’images ne permet pas en effet d’obtenir des images de bonne qualité, de même que les photographies que je peux faire de l’écran. La seule solution consiste à photographier l’image projetée sur un mur.

Des considérations politiques, ensuite, parce que, de même que pour les puzzles, un travail artistique n’a pas de sens pour moi s’il ne relie pas l’artiste et son œuvre au monde qui l’entoure, à la société. C’est pourquoi je passe dans cette seconde phase de mon travail, de nombreuses heures dans les vernissages, les expositions, ou les bars huppés de la ville, à m’efforcer de me mettre en contact avec des gens riches possédant des projecteurs. C’est une façon, comme pour les puzzles, de créer du lien avec l’autre. Ici, il ne s’agit pas comme pour les puzzles de personnes fragiles psychologico-nerveusement, mais de personnes nanties, qui ont suffisamment d’argent non seulement pour acheter un projecteur, mais surtout, pour s’offrir un logement assez grand qui permette de l’utiliser dans de bonnes conditions. Au bout de quelques verres, une fois que le contact est établi, je m’introduis chez eux sous couvert de l’amitié, je diffuse le film sur un mur blanc, et j’en prends une photographie.

Pour toi, il s’agit là d’une démarche politique ?

Tout à fait. Je viens d’un milieu modeste, et c’est important pour moi de recréer du lien avec ces personnes qui vivent isolées dans la richesse. Les riches sont souvent avides de rencontrer des pauvres, mais ils ne parviennent pas toujours à le faire – parfois parce qu’ils ne savent pas où les trouver, ou tout simplement parce qu’ils en ont peur. Ainsi, en me mettant en contact avec eux à travers une activité artistico-alcoolique, je m’efforce d’ouvrir leurs horizons, de les amener à ne plus avoir peur, en leur montrant que les pauvres finalement sont des gens comme les autres, et contribuer ainsi, je crois, à ma modeste échelle, à œuvrer pour une société plus solidaire.

* Le terme photogramme, s’il désigne couramment une image photographique obtenue sans utiliser d’appareil photographique, en plaçant des objets sur une surface photosensible, désigne aussi, au cinéma, la plus petite unité de prise de vue, soit l’une des 24 images fixes dont est composé chaque seconde de film.

Entretien recueilli en novembre 2012, à l’occasion de l’exposition « L’imagier pour adultes de François Szabowski », accueillie au Labo de l’édition, du 9 au 26 novembre 2012.

Tweeter