Yeats et le Puits au bout du monde

Un lecteur enthousiaste partage ses impressions relatives au Puits au bout du monde de William Morris, dont le premier volume a paru ce novembre aux éditions Aux forges de Vulcain dans la traduction française de Maxime Shelledy.

Si l’on peut douter que M. William Morris ait été le plus grand poète de son temps (des vers plus passionnés que les siens nous revenant à la mémoire), il est en revanche incontestable qu’il en fut le poète le plus parfaitement poète. Certains hommes marquent de leur empreinte l’imagination du monde en tant que grands archétypes : ainsi Shelley est-il devenu, pour la majorité des hommes et l’intégralité des femmes, l’archétype même du poète, parce qu’avec ses désirs incontrôlables et ses vaines protestations il illustrait sans doute ce fantasme anglais qui considère le poète et l’artiste comme inadaptés aux réalités concrètes de la vie – des enfants adorables et ridicules, aux histoires et colères desquels on ne prête l’oreille qu’une fois la journée de travail achevée. Toutefois, si le monde reconnaît un jour que cette journée de travail et ces réalités concrètes de la vie n’acquièrent leur noblesse que par la subordination à la beauté et à la perfection – approchant en cela le rêve du poète et de l’artiste –, alors M. William Morris deviendra l’archétype même du poète en lieu et place de Shelley, car il s’est appliqué, plus que nul autre en ces temps modernes, à transformer la vie de son époque en celle de son rêve. La beauté, qui, pour d’autres, était une vision solitaire, un mystérieux don de Dieu, fut toujours pour lui une sorte de toison d’or, une île heureuse, ou quelque puits au bout du monde que l’on n’atteint qu’après moult périls et épreuves terrestres, et dont la découverte (dans tous ses derniers livres en tout cas) profite au monde lui-même. De tous les rêveurs de notre époque, William Morris était quasiment le seul à accepter la vie et à la trouver belle. C’est précisément pour cette raison qu’il percevait, dans les trivialités et imperfections de celle-ci, le Paradis terrestre dont l’avènement est promis à la fin des temps.

Au début de son voyage, Rodolphe, le pèlerin parti en quête du puits au bout du monde, rencontre un moine qui l’invite à renoncer au monde :

« – Messire, je constate que vous tenez à suivre les usages de ce bas monde ; sans doute vous en repentirez-vous par la suite.

Rodolphe trouva à lui répondre :

– Allez-vous m’apprendre, mon père, qui a décidé des usages du monde ?

Le moine rougit sans mot dire, et Rodolphe d’ajouter :

– L’artisan de ce monde se serait-il, en vérité, maladroitement acquitté de sa tâche ?

Le moine se renfrogna, mais s’efforça de paraître enjoué :

– Messire, voilà des sujets qui nous dépassent, vous et moi. Mais je vous le dis, et vous le savez : il y a en cette abbaye des hommes qui ont éprouvé le monde et l’ont trouvé imparfait.

Rodolphe sourit et bégaya :

– Père, peut-être est-ce le monde qui les a éprouvés, et les a trouvés imparfaits ? »

Plus tard, les aventuriers partis à la recherche de ce puits s’entendent dire : « Si vous n’aimez point la terre et le monde de toute votre âme, et si vous ne luttez point de tout votre être pour y vivre avec franchise et y trouver le bonheur, alors les périls et peines que vous aurez surmontés ne vous apporteront nul bienfait, mais plus de maux encore. »

William Morris était un prophète au sens littéral du terme – le seul sens noble que ce mot puisse d’ailleurs revêtir. Sa vision d’une vie parfaite que le monde s’efforcerait d’engendrer sans cesse (comme l’enseignait Jacob Behmen) inspirait en effet chacune des activités de son industrieuse vie : sa redécouverte de la tapisserie médiévale et de l’art du vitrail, ses archaïques caractères d’imprimerie, ses rêves de Sigurd, Gudrun et Guenièvre, ses essais consacrés à l’absence de beauté de nos vies et de notre art, ses prédications proclamées dans les parcs et aux coins des rues, son éloge des révolutions, ses marches à la tête des foules et sa féroce colère à l’égard de toutes ces choses que l’on se plaît à honorer. On le qualifie parfois de « mélancolique », évoquant la « mélancolie » de ses poèmes : j’ignore au juste pourquoi, à moins que l’on se méprenne sur le caractère méditatif de ses premiers vers, méditation consacrée à la noblesse de ce que nous avons un jour possédé puis perdu (et qui fut trop important pour ne pas être quasiment sans espoir), et nourrie de cette humeur égale née du plaisir devant la paisible beauté des choses en plein midi, du repos après le labeur, des vergers en fleurs, du désir du corps et de celui de l’esprit. Comme Blake, il ne tenait pour indigne rien de ce qui procure de la joie, et, à l’instar de Ruysbroeck, aurait pu déclarer : « je me dois de me réjouir sans cesse, quand bien même ma joie ferait frissonner le monde » – à cette différence près que William Morris aurait souhaité faire profiter le monde de sa joie. Dans mon souvenir, une image de lui l’emporte sur toutes les autres : je le revois assis à table, au cours de l’un de ces repas à Hammersmith, en la singulière compagnie des artistes et ouvriers qu’il y réunissait, se récriant contre ceux qui jugeaient indigne de puiser l’inspiration dans une coupe de vin. Car celui-ci n’est-il pas né de la sève, des feuilles, et du soleil ? Sa haine de la rhétorique provenait de cette vision même du bonheur, la rhétorique n’étant autre que le triomphe du désir de convaincre sur le désir de révéler. Une écriture, pour être bonne à ses yeux, devait être pleine d’images de belles choses et de beaux moments. « Mes maîtres, avait-il dit un jour, sont Keats et Chaucer, parce que Keats et Chaucer font des images. » Pour une raison similaire, il tenait Dante pour plus grand poète que Milton, qui malgré « la grandeur et la franchise de son esprit, s’exprimait comme un rhétoricien. » Je suppose que, pour lui, ces images ne se distinguaient pas tant par leur foisonnement que par les minutieux détails qui s’y dessinaient. « La beauté de Dante, me dit-il un jour, gît dans son art du détail. » De fait, il n’est rien de plus constant, dans tout l’art de William Morris, que cette accumulation de menus détails de bonheur, souvent déployés au coeur même de la tragédie. Ce livre en regorge, et l’on peine à y trouver un seul chapitre où ne survient l’un de ces moments pour lesquels on serait presque prêt à donner son âme.

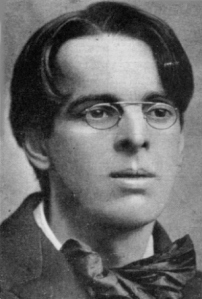

W.B. Yeats

Article paru dans Bookman, Novembre 1896, x, 37-38. Traduction française par Maxime Shelledy.

Pour voir la page consacrée au livre 1 du Puits au bout du monde de William Morris, cliquer ici.

Tweeter